シェアハウスのトラブルを解消したソーシャルアパートメントの仕組み

シェアハウスと聞くとみなさまはどのようなイメージを持ちますでしょうか。「楽しそう」「交友関係が広がりそう」などポジティブな印象を持つ方もいれば、「人間関係がめんどくさそう」「掃除が大変そう」などネガティブな印象を持つ方もいると思います。

実際にシェアハウスに住んだことのある方からはいいことばかりではなく、トラブルも多く報告されており、共同生活に対して不安に思ってしまう方も多いのではないでしょうか。

そこでこちらの記事では、実際によく報告されるシェアハウスのトラブルについて、ソーシャルアパートメントではどのような仕組みでトラブルが起きにくい環境を整えているかについてご紹介したいと思います。

シェアハウスとひとり暮らしのいいとこ取りをした暮らしが、ソーシャルアパートメントであり、その暮らしを体現する上でさまざまな仕組みが設計されていることを知って頂けたら嬉しいです。

シェアハウスでよくあるトラブルとは?

まずは一般的なシェアハウス(10世帯前後の小規模な建物)で発生しがちなトラブルについてランキング形式で整理していきたいと思います。

第1位:人間関係・コミュニケーションの問題

シェアハウスのような共同生活において最も多いトラブルが、入居者同士の人間関係やコミュニケーション不足からくるものです。

- 共有スペースのマナー違反: 食器を洗わない、ゴミを放置する、洗濯物を放置する、冷蔵庫のものを勝手に食べる・使う、共用スペースに私物を置きっぱなしにするなど。

- 挨拶をしない・感じが悪い: 日常的なコミュニケーションが不足し、些細なことで不満が募る。

- 生活習慣や価値観の相違: 寝る時間や起きる時間、清潔感の基準、来客の有無や頻度など、生活習慣の違いがストレスになる。

第2位:騒音問題

1つの空間を壁1枚で仕切って部屋にしている物件も多く、生活音がトラブルの原因になることがあります。

- 生活音: 足音、扉の開閉音、いびき、目覚まし時計の音など。

- 話し声・電話の声: 深夜のリビングでの話し声や、個室での電話の話し声が響く。

- 来客の騒音: 友人を招いた際、深夜まで騒がしくするなど。

第3位:清掃・衛生面の問題

共同で使うスペースの清掃や、入居者間の衛生観念の違いがトラブルにつながります。

- 掃除当番を守らない: 当番制なのに掃除をしない人がいる、掃除がずさんで共用スペースが汚れたままになる。

- 共用部の汚れ: キッチン、風呂、トイレ、洗面所などが使用後に汚れたまま放置される。

- ゴミ出しルール: ゴミの分別が守られない、ゴミを溜め込むなど。

これらのトラブルは、事前にハウスルールを確認したり、内覧時に共有スペースの様子や入居者の雰囲気をよく見たり、運営会社がトラブル発生時にどう対応してくれるかを確認しておくことで、ある程度回避できる可能性がありますが、シェアハウスの性質上回避が難しいケースもよく見受けられます。

ソーシャルアパートメントとは

シェアハウスのトラブルを解消するための仕組みをご紹介する前に、ソーシャルアパートメントについても簡単にご紹介します。

ソーシャルアパートメントは、従来型のお部屋に加えてラウンジなど充実したパブリックスペースが併設された交流型賃貸マンションです。

シェアハウスとの違いを中心に特徴をまとめると、

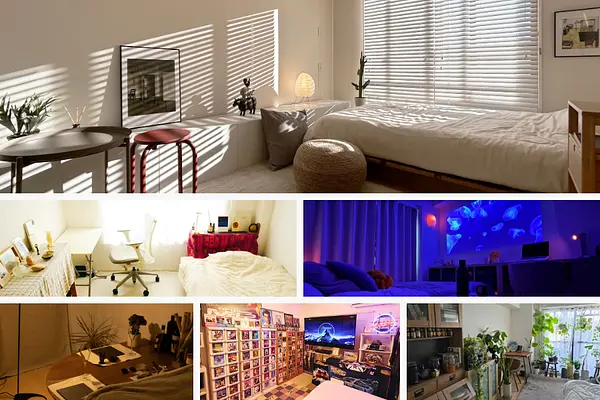

・プライバシーの充実:個室内にキッチンやバス・トイレ、洗面台が備え付けられている物件も多く、通常のマンションのように自室で生活が完結できる造りになっています。共用部を通らずに自室へアクセスできる動線設計も特徴的です。

・規模が大きい:マンション一棟を丸ごと利用していることが多く、ラウンジ、バーカウンター、ワーキングスペース、シアタールーム、ライブラリー、ビリヤード台などホテルライクな充実した共用施設が多数備わっています。デザイン性も高く、洗練された空間が多いです。

・運営管理体制が整っている:ソーシャルアパートメントはグローバルエージェンツが管理・運営を行っており、自社雇用のハウスキーパーによる共用部の清掃、顧客対応などを一貫して行っています。

・ターゲットが明確:プライバシーを確保しつつ、多様な人との交流や新しいコミュニティを求める社会人が多いです。「一人暮らし+α」の価値観で、 普段は自室でゆっくり過ごし、交流したい時にだけ共用部を利用するという、オンオフを切り替えたい人に選ばれています。

などが挙げられます。

トラブルを防ぐソーシャルアパートメントの5つの仕組み

そのようなソーシャルアパートメントでなぜトラブルが起こりにくいのか、仕組みを5つご紹介します。ほかにも細かい仕組みはたくさん設計されていますが、特に重要な仕組みを5つピックアップしてみました。

1. 完全個室×導線設計でプライバシーを確保

生活空間は「自分の部屋」を中心に完結できるよう設計。 共有スペースで無理に交流を求められることはありません。 疲れた日は自室でリラックス、メリハリある暮らしができます。 これにより、ストレスの原因となる「過剰な干渉」や「プライバシー侵害」を防ぎます。またお部屋までの導線設計にもこだわっており、共用スペースを通らずに自分の部屋にいけることを全物件で徹底しています。

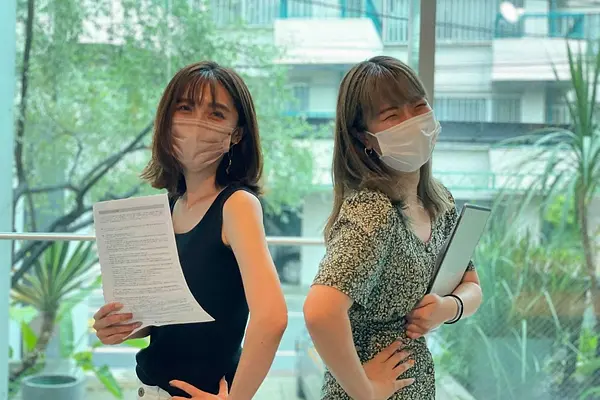

2. 独自の入居審査を実施

ソーシャルアパートメントの内覧時は、必ず自社のスタッフで案内し、入居前に人物面、信用面での入居審査を行っています。特徴としては、1時間から2時間ほど時間を掛けて内覧し、コンセプトや生活のイメージができるような案内をすること。

「交流」も大事にしたいけど、「プライベート」も大事にしたい。

その生活を成り立たせるにはどうすればよいか、ソーシャルアパートメントの仕組みと共にご説明しています。時間を掛けて丁寧に案内することで、ソーシャルアパートメントが実現したいライフスタイルに共感して頂き、双方納得した形での関係性が構築を目指しています。

3. 自社でハウスキーパーを雇用

ソーシャルアパートメントでは、自社でハウスキーパー雇用し共用スペースの日常清掃を行っています。一般的に清掃は当番制だったり外注されることが多いですが、自社のスタッフを配置することで、ソーシャルアパートメントのコンセプトをより浸透しやすく、入居者との関係性も築きやすくなるため、モラルハザードが起きにくい状況が作られます。

「◯◯さんが、清掃頑張ってくれてるし、キレイに使おう」

そんな状況が自然と出来上がる空間も、ソーシャルアパートメントの共用スペースならではの光景です。

【関連記事】ターミナルズ高槻で働くハウスキーパーさんの想い

4. 鉄筋コンクリート造・鉄骨造の建物を採用

ソーシャルアパートメントでは、鉄筋コンクリート造もしくは鉄骨造の建物を採用し、木造の建物は取り扱いません。一般的に知られているように木造と鉄筋コンクリートでは、遮音性に大きな差が生まれます。生活音や騒音トラブルをハード面で軽減するためにも建物の構造は重要な基準になっています。

5.ルールの周知とサポート体制の充実

生活する上で、何か困ったときにいつでも連絡できる、という窓口があるという点は、みなさまにとっても安心感に繋がるのではないでしょうか。ソーシャルアパートメントでは、24時間のコールセンターを設け、何か問題が起こったときの相談窓口を用意しています。

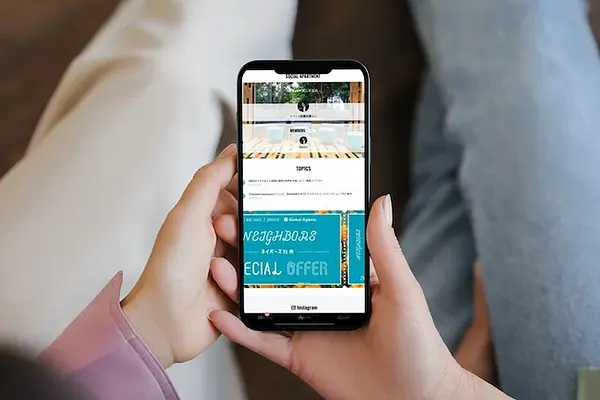

また入居者向けのスーパーアプリ「ネイバーランド」を用意、入居者間でのメッセージ機能や掲示板機能を実装。気軽にやり取りできる環境を用意することで、トラブルの種になりそうな些細なことはコミュニケーションで解決しやすい仕組みを整えています。

【関連記事】ソーシャルアパートメント、入居者向けにスーパーアプリを提供

おわりに

いかがだったでしょうか。

トラブルを防ぐ仕組みは、ハード面だけでなくソフト面でもあらゆる方向から設計することで、トラブルを少なくすることが可能です。

もちろん人が介在するのでトラブルをゼロにすることができませんが、仕組みによって間違いなくトラブルを減らすことができます。

シェアハウスでトラブルに合ってしまい、共同生活にネガティブな印象をお持ちの方もソーシャルアパートメントに住むことによって新たな発見が得られるかもしれません。

みなさまからのお問合せをお待ちしています。

ソーシャルアパートメント:https://www.social-apartment.com/

!["沖縄で交流しながらリモートワーク"SOCIAL WORKATIONの1日の過ごし方 [体験レポート]](https://sa-site-production-strg.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/y0wls3e6k4s9dj2uu62xeeeomld8)

![【徹底解説】"沖縄で交流しながらリモートワーク”SOCIAL WORKATIONに行ってみた [体験レポート]](https://sa-site-production-strg.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com/vzowl7m6q3fnehprro4xr6x93x5s)